|

|

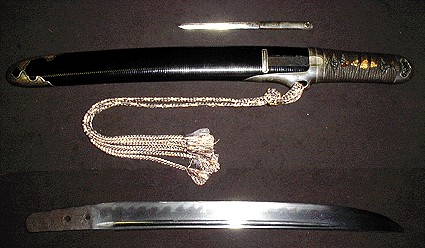

「 備前長船成家 」 短刀

|

|

|

刀身 拵え

|

[刀身]

短刀 銘 「 備州長船成家 」 裏銘「貞治三年八月」

波紋 逆丁子、平造り、棒樋。

およそ640年ほど前。備前の国。良業物

[拵え]

銀磨き地突兵拵え 千段刻み塗り鞘

[目貫] 金地容彫り「根曳き葵の図」

[馬針] 銀磨き地小柄

幕末の突兵拵え 松平家の分家筋の家系の御殿医の家に代々、

大切に伝えられた物!是非とも砥ぎ直したいものです。

|

|

|

|

「 嶋田住源義助 」 鎧通し短刀

|

|

|

刀身 拵え

|

[刀身] 短刀 長さ 弐0.0cm 反り_ 目釘穴 壱個

銘 「 嶋田住源義助 」

新刀義助、鵜の首造り、僅かに筍反(たけのこぞり) 波紋 湾れ。

駿河の国、現在の静岡県島田市。

およそ300年ほど前。

鎧通しの 真面目な作

[拵え] 出し鮫 青貝刷毛目塗り印籠刻み鞘 呑込み式の 合口拵

[縁頭] 無紋 四分一磨き地

[鯉口] 銘「利光」、「葦図」 四部一磨き地

[目貫] 「椿一輪差しの図」 銀地金鍍金

利光 - 別号は宗閑。利永の子で奈良家六代目

「江戸住人奈良利光」銘があり、享保年間没行年七十二。

|

|

|

|

[ 軍扇 ] 「五嶽字図、北斗七星図」 |

|

|

|

[ 軍扇 ] 五嶽字図 (表)、

北斗七星 (裏)

閉じた長さが、36.3cm、広げて、巾が 58.5cm。

「五嶽」

中国で、古くから霊山ととして扱われた五つの山(東、西、南、北、中)を

いい、東を東獄(泰山)、西を西嶽(崋山)、南を南嶽(衝山)、北を北嶽(恒山)、

中を、中嶽(嵩山)と呼び、

信仰や政治の面で長年、重要視されてきました。

扇面の五嶽文字は、上段右から東獄、下段右が北嶽、上段中を中嶽、

下段左が南嶽、上段左を西嶽と置く。

五嶽の文字を揃えて、画がなくても五嶽真形図とも、称し、

仙人が山に入るときの欠くことのできぬ持物のであった。

五嶽図を懐中にもてば、旅行中、一切の災難をまぬがれると伝えられています。

「鍔・小道具画題事典」著 沼田鎌次 (雄山閣出版)より 参照しました。

「北斗七星」

北極星を、軸に北の空に見えます。

剣がありますが、古代、そこに、星が見えると、戦に勝利すると言われています、

勝軍星です。

「軍扇」 武将が鎧を着た時に使用、普段より大振りの造りです。

|

|